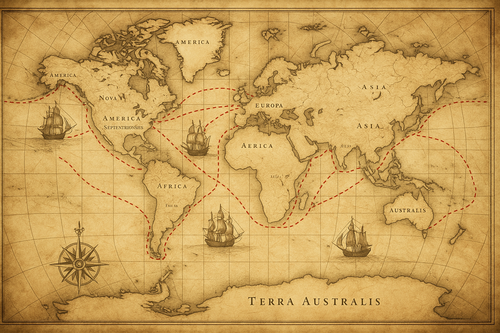

Au cours des périodes moderne et contemporaine, les océans n'étaient pas de simples étendues d'eau séparant des continents : ils constituaient des voies dynamiques de commerce, de conquête et d'échanges culturels. Les nations qui maîtrisaient les mers dominaient souvent la scène mondiale, projetant leur puissance bien au-delà de leurs frontières. Au cœur de cette suprématie maritime se trouvaient deux types de navires symbolisant différentes étapes de la construction d'empires : les robustes et lourdement armés navires des Indes orientales, et les rapides et élégants clippers à opium. Ces navires étaient bien plus que de simples outils commerciaux ; ils étaient des instruments de transformation géopolitique, transportant marchandises, soldats, idées et ambitions vers des rivages lointains. Des marchés aux épices des Indes orientales aux champs de thé de Chine en passant par les fumeries d'opium de Canton, les navires des Indes orientales et les clippers à opium ont contribué à forger un nouvel ordre mondial, posant les bases de l'économie mondiale moderne.

L'East Indiaman : navire marchand, cuirassé et bâtisseur d'empire

L'histoire des Indes orientales commence au début du XVIIe siècle, alors que les puissances européennes se battaient pour s'assurer leur part des richesses de l'Asie. Des compagnies comme la Compagnie britannique des Indes orientales et la Compagnie néerlandaise des Indes orientales furent affrétées pour monopoliser le commerce avec l'Inde, la Chine et les îles d'Asie du Sud-Est. Cependant, les simples navires marchands étaient mal adaptés aux périls des longs voyages dans des eaux infestées de pirates et face aux marines coloniales rivales. La réponse fut la création de l'Indiaman, un navire spécialement conçu pour concilier commerce, défense et endurance.

Les navires des Indes orientales étaient gigantesques pour l'époque, déplaçant souvent entre 800 et 1 200 tonnes. Leur taille leur permettait de transporter de grandes quantités de marchandises précieuses, notamment de la soie, des épices, de la porcelaine et, plus tard, du thé. Pourtant, ces navires étaient aussi de véritables forteresses flottantes, équipées de rangées de canons et dotées d'équipages nombreux et entraînés à repousser les assaillants. Leur construction robuste et leur armement impressionnant en faisaient une présence redoutable sur les mers, capable de se défendre contre les pirates ou de participer à des opérations navales si nécessaire. Les navires des Indes orientales étaient non seulement essentiels au commerce, mais aussi partie intégrante du processus même de construction de l'empire. Partout où ils allaient, ils établissaient des têtes de pont commerciales qui se transformèrent en bastions politiques et militaires. En Inde, par exemple, des comptoirs commerciaux situés à Bombay, Madras et Calcutta, initialement fondés pour servir le commerce des navires des Indes orientales, devinrent des villes coloniales qui devinrent des éléments essentiels de l'Empire britannique. La richesse économique générée par les voyages des navires des Indes orientales finança les armées privées de la Compagnie des Indes orientales, ce qui facilita l'expansion et la consolidation territoriales.

Les voyages eux-mêmes étaient des entreprises monumentales. Un aller-retour typique de Londres vers l'Inde ou la Chine pouvait durer deux ans, avec des escales sur des îles isolées comme Sainte-Hélène ou l'île Maurice pour le ravitaillement. Parcourir de telles distances exigeait une habileté, une résilience et un courage immenses. Les équipages affrontaient tempêtes, maladies, naufrages et rencontres hostiles. Pourtant, les profits potentiels étaient si extraordinaires que marchands et investisseurs étaient prêts à accepter des risques élevés.

Transformer l'économie et les cultures mondiales

Les Indiens de l'Est ne se contentaient pas de transporter des marchandises ; ils étaient porteurs de transformations. Ils ont relié l'Europe aux richesses de l'Asie et contribué à l'intégration de régions lointaines dans une économie mondiale unique, quoique inégale. Ils ont introduit des produits manufacturés européens sur les marchés asiatiques et sont revenus avec des produits exotiques qui allaient devenir essentiels à la vie européenne. Les épices ont révolutionné la cuisine, le thé a remodelé les rituels sociaux, et la porcelaine et les textiles chinois ont influencé les goûts et les modes européennes.

Cependant, les échanges étaient rarement équilibrés ou bénins. Les économies autochtones étaient souvent bouleversées par l'afflux de produits européens. L'artisanat et les industries locales déclinaient, supplantés par les produits européens, et les structures de pouvoir traditionnelles s'affaiblissaient sous le poids de l'influence économique étrangère. De plus, les disparités croissantes de richesse entre les nations européennes et leurs partenaires commerciaux contribuaient à un déséquilibre qui ouvrait souvent la voie à la colonisation directe. Le commerce était fréquemment soutenu par la force militaire, et les traités étaient souvent négociés à la pointe du canon. Sur le plan culturel également, l'impact fut profond. Les missionnaires accompagnaient les marchands, propageant le christianisme dans de nouvelles terres. Les idées politiques et juridiques européennes s'infiltraient dans les administrations coloniales, modifiant les systèmes de gouvernance autochtones. Pourtant, le flux culturel n'était pas à sens unique. L'art, la philosophie et même les connaissances médicales asiatiques influencèrent la pensée européenne, bien que souvent filtrées par des interprétations orientalistes.

L'ère des Clippers : vitesse, risque et recherche du profit

Au début du XIXe siècle, le monde maritime était en pleine mutation. Les vieux et lourds navires des Indes orientales, bien que fiables, étaient de plus en plus perçus comme lents et encombrants dans une économie mondiale en pleine évolution. Face à la demande croissante de livraisons plus rapides de marchandises, notamment de denrées périssables et de grande valeur comme le thé, un nouveau type de navire s'est imposé en haute mer : le clipper.

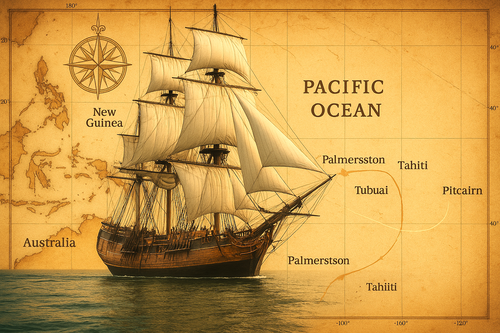

Les clippers représentaient une révolution dans la conception navale. Avec leurs coques étroites, leurs mâts imposants et leurs vastes voiles, ils étaient conçus pour un seul objectif : la vitesse. Capables de traverser les océans à des vitesses vertigineuses, les clippers devinrent le navire de prédilection des marchands désireux d'échanger de l'espace de chargement contre un passage rapide. Ils réduisaient considérablement les temps de trajet, permettant aux marchandises d'atteindre les marchés encore fraîches et aux marchands d'acquérir des avantages concurrentiels sur des marchés instables. L'une des utilisations les plus notoires des clippers était le commerce de l'opium entre l'Inde sous contrôle britannique et la Chine. Au début du XIXe siècle, la demande insatiable de la Grande-Bretagne pour le thé chinois avait créé un déficit commercial massif. Afin de corriger ce déséquilibre, les marchands britanniques commencèrent à exporter de l'opium cultivé en Inde vers la Chine, malgré les lois chinoises interdisant cette drogue. Les clippers jouèrent un rôle central dans ce commerce, transportant leurs cargaisons illicites avec rapidité et discrétion, échappant souvent aux patrouilles chinoises. Les profits tirés du commerce de l'opium étaient immenses, enrichissant non seulement les marchands, mais finançant également de nouvelles ambitions impériales. Pourtant, le coût social pour la Chine fut catastrophique. L'addiction à l'opium se répandit rapidement à tous les niveaux de la société chinoise, entraînant un déclin social généralisé et des crises de santé publique. Les efforts du gouvernement Qing pour réprimer ce trafic aboutirent finalement à un conflit ouvert avec la Grande-Bretagne.

Les guerres de l'opium : le commerce imposé par le canon

Lorsque les autorités chinoises saisirent et détruisirent les stocks d'opium britanniques à Canton en 1839, la Grande-Bretagne réagit par la force. La Première Guerre de l'Opium qui s'ensuivit révéla l'immense disparité de puissance militaire entre les deux nations. La marine britannique moderne, appuyée par des canonnières à vapeur et des commandants expérimentés, submergea facilement les défenses chinoises.

La guerre prit fin en 1842 avec le traité de Nankin , qui imposait des conditions sévères à la Chine. Hong Kong fut cédée à la Grande-Bretagne, cinq ports couverts par le traité furent ouverts aux marchands étrangers et d'importantes réparations furent exigées. Les barrières commerciales tombèrent et l'influence occidentale en Chine connut une croissance exponentielle. Cette victoire consolida la domination britannique sur le commerce chinois pour les décennies à venir. Le rôle des clippers d'opium dans cette histoire ne saurait être surestimé. Ils n'étaient pas de simples commerçants ; ils étaient les vecteurs d'une stratégie impériale combinant exploitation économique et coercition militaire. Les clippers symbolisaient la nouvelle phase agressive de l'impérialisme européen, qui s'appuyait moins sur l'établissement de colonies à croissance lente et davantage sur l'affirmation d'un contrôle direct sur les marchés et les sociétés étrangers.

Le déclin de la voile et l'héritage des empires maritimes

L'âge d'or du clipper fut relativement bref. Au milieu du XIXe siècle, les progrès technologiques annoncèrent une nouvelle ère de puissance maritime. Les navires à vapeur, libérés des caprices du vent, pouvaient désormais respecter des horaires stricts et transporter des cargaisons plus importantes. La construction du canal de Suez en 1869 favorisa encore davantage la vapeur par rapport à la voile, raccourcissant le trajet entre l'Europe et l'Asie et rendant obsolètes les itinéraires traditionnels des clippers. Les coques en fer, puis en acier, remplacèrent le bois, et le commerce maritime devint de plus en plus dominé par les grandes lignes de navigation à vapeur. Les navires des Indes orientales, autrefois glorieux, et les élégants clippers à opium tombèrent dans l'oubli, leurs conceptions rendues impraticables par les nouvelles exigences d'efficacité et de fiabilité.

Pourtant, leur héritage perdure. Les réseaux économiques mondiaux qu'ils ont contribué à établir continuent de façonner les modèles commerciaux modernes. Les villes qu'ils ont contribué à fonder sont devenues certaines des plus grandes métropoles du monde. Les échanges culturels qu'ils ont initiés – souvent inégaux et conflictuels – continuent de résonner dans les sociétés postcoloniales complexes. Le monde qu'ils ont bâti était marqué par de profondes inégalités, mais aussi par une connectivité sans précédent, ouvrant la voie à la civilisation mondiale interconnectée que nous vivons aujourd'hui.

Les navires comme instruments de l'histoire

Les navires des Indes orientales et les clippers à opium n'étaient pas seulement des merveilles d'ingénierie maritime. Ils étaient les mécanismes mêmes par lesquels les empires se sont développés, ont dominé et ont exploité le monde. Grâce à eux, les océans n'étaient plus des barrières, mais des voies de conquête et de commerce. Ils transportaient soldats et commerçants, missionnaires et colons, marchandises et idéologies, tissant des liens par-delà les océans et les continents.

Leurs histoires nous rappellent que la technologie n'est jamais neutre. Les navires conçus pour le commerce peuvent devenir des moteurs de conquête. Le commerce peut être un moyen de coopération, mais aussi un outil d'asservissement. Alors que nous naviguons aujourd'hui dans les héritages complexes de la mondialisation, nous ferions bien de nous souvenir des mâts imposants et des voiles gonflées des navires des Indes orientales et des clippers à opium – ces navires qui ont bâti, et parfois détruit, des empires.